Als wir einen Bus vermissten

An US-Schulen eignen sich Jugendliche soziale Kompetenzen an, die wir in Europa dringend brauchen würden. Kommentar von Martin Ammanshauser

Als ich ein Sommersemester an der „Bowling Green State University“ unterrichtete, einer kleinen Universität am flachen Land von Ohio, besuchten meine Kinder (8 und 6 Jahre) die öffentliche Crim Elementary School. Zu unserem Erstaunen formierte sich am ersten Schultag ein Empfangskomitee, bestehend aus Direktorin („principal“), Sekretärin und Lehrerinnen. „Our new students from Austria! We have been waiting for you already. We are so excited that you are here, welcome to our school!” Jaja, dachte ich, übertreibt es jetzt bloß nicht. Aber sie meinten es ernst! Die Kinder waren willkommen, und sie blieben es bis zum letzten Tag.

Die Crim lag in einer einkommensschwachen Zone von Bowling Green (30.000 Einwohner). Mich verwirrten die Vornamen der Kinder, Honesty, Gwen, Rhylee-Jo, Echo, Maelin, Javion, Serenity, Kandon, Klyrissa ... als wäre jedes einzelne von David Beckham persönlich benannt. Auch das Essen entsprach dem Klischee. Die Schule bot Mahlzeiten an wie Bosco Sticks with Sauce, Popcorn Chicken, Chicken Strips & Cheese, geballte Minderwertigkeiten aus Fett, Salz und Zucker. Rund ein Fünftel der Schüler/innen war übergewichtig. Meine beiden verließen die Institution täglich halb verhungert. „Ich war in allen Kontinenten, außer Afrika“, sagte der Ältere wörtlich, „und in Nordamerika hab ich dann das Essensproblem entdeckt.“

Es gab andere Vorteile. Auf 20 Schulkinder kamen zwei Lehrerinnen, der Unterricht wirkte unkompliziert und professionell. Das 21. Jahrhundert bildete sich eindeutig ab, so entsprach die Anzahl der Schulcomputer exakt der Schüleranzahl. Die Pädagoginnen arbeiteten mit elektronischen Tafeln und betrieben selbstverständlich eigene Websites.

Nein, die Hymne sang keiner, aber alles wurde zum Großen, Ganzen, Amerikanischen. Politik und Religion blieben ausgespart, was gut war. In den Gängen hingen Aufschriften, produziert von Kindern. Eine hieß Learn Like a Champion. Eine andere: Dare to be drug free. Wenn ich bedenke, wie sehr mich „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ als Bursche für das Konzept Heroin begeisterte, fürchte ich, dass solche Indoktrinationen unerwünschte Effekte auslösen.

Über den zweifelhaften Parolenkampf hinausgehend fiel mir eine Sache auf: Die Schülerinnen und Schüler wurden zu sozialer Kompetenz erzogen. Erster und wichtigster Punkt war der offene Kampf gegen Mobbing, hier bullying genannt. Nicht nur mit Projekten zum Thema, sondern mit konkreter Beobachtung der Kinder. Im Unterschied zu Europa war es absolut inakzeptabel, den Nächsten abzuwerten. Über bullying wurde andauernd debattiert, das Augenmerk des Systems lag darauf. Zu den schlimmsten Vergehen auf der Crim gehörte das Hänseln. Ich machte die Beobachtung, dass allein schon durch diesen Grundsatz der Umgang der Kinder untereinander klarer bestimmt war. Innerhalb der Grenzen, die keiner überschreiten durfte – ein Zivilisationsschritt – eignen sie sich eine soziale Kompetenz an, die wir in Europa dri

gend brauchen würden.

Bei der Übergabe des Vierteljahreszeugnisses und Awards für herausragende Leistungen (für excellency, effort und improvement) ging niemand leer aus. Das edukative Hauptziel bestand neben der Wissensvermittlung darin, die Kleinen mit jenem gesunden Selbstbewusstsein auszustatten, das junge US-Staatsbürger nun einmal haben. Wäre nicht schlecht, wenn auch wir mehr davon vermitteln könnten. Ab dem dritten Monat begannen meine Kinder, ihr Deutsch zu modifizieren. Der Jüngere sagte, dass wir einen Bus „vermissen” werden (to miss the bus). Da wusste ich, es ging ihm gut.

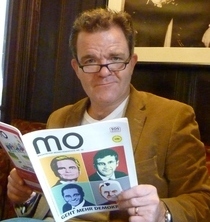

Zur Person

Martin Amanshauser, geboren 1968 in Salzburg, ist Autor, Reisejournalist und Übersetzer. Er studierte Geschichte bzw. Portugiesisch/Spanisch/Afrikanistik in Wien. Seine Kolumne „Amanshausers Welt“ erscheint wöchentlich in der Tageszeitung „Die Presse“. Bücher u.a.: „Im Magen einer kranken Hyäne“ (Deuticke Verlag, 1997), „Nil“ (Deuticke Verlag, 2001), „Falsch reisen. Alle machen es. 100 Geschichten“ (Picus Verlag, 2014), „Der Fisch in der Streichholzschachtel“ (Deuticke Verlag, 2015). 2018 erschien sein Buch „Die Amerikafalle oder: Wie ich lernte, die Weltmacht zu lieben“ (Kremayr & Scheriau) nach einem Aufenthalt in den USA.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo