Das Geschäft mit Hass, Lügen, Propaganda.

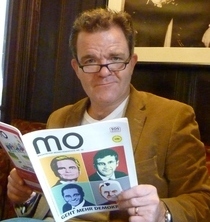

Die zerstörerische Wirkung unregulierter Mediengiganten. Auszug aus dem Buch „Change The Game" von Corinna Milborn & Markus Breitenecker. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte.

„Bei uns mitten in Wien werden Frauen auf der Straße vergewaltigt, aber darüber verlieren Sie kein Wort in den Nachrichten! Da halten sich alle an die Nachrichtensperre und schweigen brav! Damit machen Sie sich mitschuldig! Ich wünsche Ihnen, dass Sie am Heimweg überfallen und von einer wildgewordenen Horde Afrikaner vergewaltigt werden, dann merken Sie vielleicht einmal was los ist mit Ihren Kulturbereicherern! Oder wir sind Sie gleich für immer los, das wäre noch besser!“

Dieser Wunsch, ich möge am Heimweg vergewaltigt und womöglich auch getötet werden, erreicht mich per Facebook-Messenger im Sommer 2016. Die österreichische Bundespräsidentschaftswahl geht gerade in die zweite Runde. Die Stichwahl ist aufgehoben, die Umfragen stehen 50:50, der Wahlkampf schleppt sich in einen langen, zähen Sommer, der das Land in zwei Lager spaltet (...) Der Absender der unfreundlichen Nachricht heißt Thomas S., auf seinem Profilfoto steht er vor einem Griller und hält glücklich eine Wurst in die Kamera. Bunt gestreiftes T-Shirt, Ray-Ban, Glatze. „Von welcher Nachricht glauben Sie, dass sie unterdrückt wird? Und was denken Sie sich eigentlich dabei, wenn Sie mir schreiben, Sie wünschen mir eine Gruppenvergewaltigung und den Tod?“, schreibe ich zurück.

Wie oft in diesen Fällen folgt eine erschrockene Entschuldigung. Menschen, die andere im Internet beschimpfen, rechnen nicht damit, dass eine echte Person antwortet – weil sie einer echten Person nie ins Gesicht sagen würden, was sie in die Tasten dreschen, wenn sie nachts allein und wütend vor dem Computer sitzen. Thomas S. wird in den folgenden Nachrichten also bedeutend höflicher, aber er besteht auf seinem Vorwurf: Bei ihm in einem Wiener Außenbezirk sei vor zehn Tagen eine junge Frau von einem Nigerianer vergewaltigt worden, und niemand berichte darüber.

„Es gibt eine Nachrichtensperre! Und alle Medien halten sich daran! Sie ja auch!“ Ich wende ein, nie von dem Fall gehört zu haben. „Sogar die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt! Sie dürfen nichts veröffentlichen, wenn der Täter schwarz ist! Damit sie nicht rassistisch sind! So führt man die Bevölkerung hinters Licht!“

Der Vorwurf, die Polizei würde Nachrichtensperren über Verbrechen von Ausländern verhängen, ist aus der Luft gegriffen – aber er ist nicht neu. Ich erkläre Thomas S., dass es so eine Sperre nicht gibt, und überprüfe die Polizeimeldungen. Der Fall existiert nicht. Thomas S. besteht darauf. Die Vehemenz, mit der er das entgegen aller Argumente verteidigt, interessiert mich. Wie kommt jemand zu dermaßen festen Vorstellungen über meine Arbeit und lässt sich von mir selbst nicht davon abbringen? Ich biete an, mir das persönlich anzuhören, er schreibt: „Ich muss wegen einer Verletzung zu Hause bleiben, aber ich lade Sie gerne ein, es wäre mir eine Ehre.“

Ein paar Stunden später stehe ich also vor dem Haus des Mannes, der mir am Vortag noch eine Gruppenvergewaltigung und den Tod gewünscht hat, und läute. Es ist eine Reihenhaussiedlung in Donaustadt, einem Wiener Außenbezirk. Der Vorgarten ist akkurat mit verschiedenfarbigen Kieseln dekoriert, an der Tür hängt ein grüner Kranz, darüber eine Videokamera. Kinderfahrräder lehnen innen am Zaun. Es ist das durchschnittlichste österreichische Familien-Reihenhaus, das man sich nur vorstellen kann. „Es tut mir wirklich leid“, sagt Thomas S. als Erstes.

Er ist groß und trainiert, Glatze, ein Drachentattoo am Arm, rosa Polohemd und eine Krücke – Sportverletzung. Während er mir in der grün gestrichenen offenen Küche einen Kaffee aus der Nespresso-Maschine drückt, erklärt er mir, wie sich das Leben in seinem Bezirk verändert hat: überall Kriminelle, man traue sich nicht mehr auf die Straße, er bringe seine Tochter mit dem Auto in die Schule und hole sie täglich ab.

Er zählt eine lange Liste an Verbrechen auf, die quasi vor seiner Haustür geschehen sind. Keines davon kommt mir bekannt vor, obwohl ich selbst in der Gegend wohne – in der ich mich noch nie unsicher gefühlt habe. Das bedrohlichste, das mir bisher in diesem Bezirk passiert ist, sei seine Nachricht, erkläre ich ihm. Er stellt mir den Espresso hin, klappt den Laptop auf und sagt: „Ich zeige Ihnen das.“

Facebook-User haben im Durchschnitt um die 350 Freunde. Jeder zweite drückt zusätzlich bei Marken und Unternehmensseiten auf „Gefällt mir“. Würde Facebook wie vor 2006 einfach alle Nachrichten aller dieser Freunde und Seiten anzeigen, wäre das wenig attraktiv – deshalb wählt der Algorithmus aus, was in den Newsfeed kommt. Er lernt, was den User zur höchsten Interaktion und Zeit auf Facebook verleitet – und gibt ihm mehr davon. So entstehen Filterblasen.

Wer sich für Katzen interessiert, wird sich innerhalb weniger Tage auf Facebook in einer Welt mit Myriaden verschiedener Katzen wiederfinden und mit Hundethemen keinerlei Berührung haben. Wer sich für Briefmarken interessiert, der wird den Eindruck haben, dass die ganze Welt sein Hobby teilt (aber kaum mehr mit Hobbykonditoren Kontakt pflegen).

Und wer öfters auf Nachrichten von Rechtsextremen reagiert, wird die Welt vorgeführt bekommen, wie Rechtsextreme sie sehen – und sonst kaum mehr etwas: Denn der Algorithmus sucht nicht nur ähnliche Postings aus, auf die man schon mal geklickt hat – er belohnt noch dazu Postings, auf die auch viele andere reagieren, und je wütender etwas macht, umso mehr Reaktionen zieht es nach sich. „Angry people click more“. Wütende Menschen klicken öfter. Das Ergebnis sind Filterblasen voller Wut, die ein düsteres Zerrbild der Realität liefern.

Diese Welt sehe ich auf dem Laptop von Thomas S. Nachdem er zehn Minuten mit mir durch seinen Newsfeed gescrollt ist, merke ich selbst den Einfluss des Nachrichtenstroms auf meine Stimmung. Man könnte meinen, dass draußen auf der Straße gleich ein Bürgerkrieg ausbricht: Raub. Messerstecherei. Raub. Mord. Radikaler Prediger. „Merkel muss weg.“ Mord. „Deutschland erwache“. Massenschlägerei. 80 Prozent der Postings drehen sich um Verbrechen von Ausländern, der Rest um „Islamisierung“, die Unfähigkeit der Regierungen (vor allem von Angela Merkel) und Kritik an Medien, die mit der Politik unter einer Decke stecken sollen. Dazwischen ein paar deutsch- nationale und ein paar österreich-patriotische Parolen, wehende Fahnen auf Berggipfeln, Frauen mit blonden Zöpfen, Nachrichten aus dem Universum von FPÖ und AfD, Wahlwerbung für den FP-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer, aber auch das eine oder andere Hakenkreuz, bei dem S. verschämt schneller scrollt.

Es ist ein Newsfeed wie eine Propaganda-Postille eines Rechtsextremen – auf dem Laptop eines Familienvaters, der so gar nicht wirkt wie ein ideologisch gefestigter Neonazi. Nach mehreren hundert Meldungen findet Thomas S. das Posting, das Anlass seiner unfreundlichen Nachricht an mich war: Es ist ein Screenshot einer Zeitungsmeldung. Eine junge Frau wurde am Bahnhof von einem Nigerianer vergewaltigt, zu sehen ist ein Symbolbild. Geteilt wurde das Foto von einer Frau namens Isabella Huber in einer geschlossenen Gruppe, versehen mit einer Reihe zorniger Emojis und dem Text: „Mitten in Floridsdorf! Jetzt vergewaltigen die Eindringlinge vor unseren Haustüren unsere Frauen und keiner berichtet darüber!“ Darunter wütende Kommentare.

Einer der Kommentatoren hat bei einer Tageszeitung nachgefragt, die nichts gehört hatte. Eine zweite beschließt, jetzt nicht mehr U-Bahn zu fahren, der Bahnhof Floridsdorf sei nicht mehr sicher. Ein anderer will wissen, dass die Polizei aus „Political Correctness“ eine Nachrichtensperre über den Fall verhängt hätte, und dass „die Medien“ ihn verheimlichen.

Mir kommt als Erstes seltsam vor, dass eine Frau die Formulierung „unsere Frauen“ verwendet. Thomas S. kennt die Frau, sagt er, sie sei aus dem Nachbarbezirk – er habe sie zwar noch nie außerhalb von Facebook gesehen, aber sie teile immer wieder Dinge aus der Nähe, er vertraue ihr.

Das Profil zeigt nur ein paar Urlaubs- und Hundefotos, der Name ist zu häufig, Google spuckt nichts Relevantes aus – als wir aber ihr Profilfoto in eine umgekehrte Bildersuche eingeben, landen wir auf einem russischen Dating-Portal und fünf weiteren Seiten, die dasselbe Foto verwenden. Das Facebook-Profil wurde erst im Februar 2016 erstellt. Es ist ganz offensichtlich ein Fake-Profil. Thomas S. ist irritiert. Als nächstes googeln wir den Text der Nachricht – der erste Treffer zeigt: Die Vergewaltigung hat tatsächlich stattgefunden – aber nicht in Wien Floridsdorf, sondern in Augsburg.

Das Verbrechen in seiner Nachbarschaft, von dem Thomas S. zutiefst überzeugt war, dass Polizei und Medien es böswillig verschwiegen hätten, hat hier nicht stattgefunden.

Die vermeintlichen Vertrauenspersonen, die davon und von der Polizeisperre berichtet hatten, waren nicht echt. Zu den Entschuldigungen gesellt sich nun bei Thomas S. ein gewisser Schock über sich selbst. Ich empfehle ihm, sein Nachrichtenuniversum etwas zu erweitern und wieder auf Profis zu vertrauen, die die Fakten überprüfen, bevor sie sie veröffentlichen. Der Besuch endet zumindest freundschaftlicher, als er mit der Nachricht begonnen hat.

Wir haben Thomas S. nun, eineinhalb Jahre später, noch einmal kontaktiert. Für ihn war das Erlebnis einschneidend: Er folgte zunächst meinem Rat, auch ein paar Seiten aus anderen politischen Richtungen und ein paar Medien zu abonnieren. Er begann, Meldungen in seinem Newsfeed zu überprüfen und stieß auf immer mehr Fälschungen und Verdrehungen. Einige Tage lang versuchte er, in seinen Facebook-Gruppen und Freundeskreisen auf die Fehler hinzuweisen. „Ich bin dann selbst Opfer von Angriffen geworden, die nicht mehr lustig waren“, erzählt er uns. „Und als ich gemerkt habe, wie sehr mich das trifft, war es mir noch unangenehmer, dass ich wegen des Fakes damals mit der Vergewaltigung in Floridsdorf mehrere Journalisten und Politiker beschimpft habe – mit meinem ganzen Namen und mit voller Überzeugung. Ich habe mich dann nach zwei, drei Monaten von Facebook abgemeldet. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Meine Frau war sehr dankbar – ich bin wieder ein umgänglicher Mensch geworden.“

Was wäre passiert, wenn ich nicht persönlich bei ihm aufgetaucht wäre? „Ich hätte Ihnen nicht geglaubt. Ich bin da dermaßen dringesteckt, dass es wie eine eigene Welt war.“

"Change the Game" Kapitel 6. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Brandstätter Verlags. Das Buch ist unter anderem hier erhältlich.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo