Denkgebot statt Denkverbot

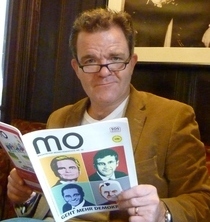

Im Jänner stellte Innenminister Herbert Kickl in einem ORF-Report-Interview die Menschenrechtskonvention in Frage, als er meinte, dass das Recht der Politik zu folgen habe und nicht die Politik dem Recht. Eine Replik des Menschenrechtsexperten Manfred Nowak, der die Argumente Kickls zum Mord an einem leitenden Asylbeamten in Dornbirn wenig überzeugend findet. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Kommentar: Manfred Nowak, Foto: Daniel Schaler

Als Innenminister Herbert Kickl jüngst die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) in Frage stellte, wurde dies als Tabubruch kritisiert. Worauf den Kritikern vorgeworfen wurde, Denkverbote verhängen zu wollen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Das Menschenrecht auf Gedankenfreiheit ist ein absolutes Menschenrecht und gilt natürlich auch für den Innenminister. Alles kann gedacht werden. Aber bevor gewisse Dinge in der Öffentlichkeit ausgesprochen werden, sollte ein Politiker in einer verantwortlichen Position ein bisschen nachdenken, welche juristischen oder politischen Konsequenzen ein konkreter Vorschlag haben könnte. Dazu ein paar Überlegungen.

1. Konkreter Anlass war die Intention des Innenministers, Asylwerber oder Flüchtlinge, die eine schwere Straftat begangen haben, schneller abschieben zu können. Für einen Politiker, dem die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit anvertraut wurde, ist das ein legitimes Ziel, das durch den kürzlich erfolgten Mord an einem leitenden Beamten der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn durch einen mehrfach vorbestraften türkischen Asylwerber eine zusätzliche und beklemmende Aktualität erhalten hat. In der Tat sieht das Rückschiebeverbot (in der Juristensprache „Refoulement- Verbot“ genannt) gemäß Art. 33 der Genfer Flüchtlingskonvention diesbezüglich eine Ausnahme vor. Folglich können Asylwerber und anerkannte Flüchtlinge, die eine besonders schwere Straftat begangen haben und die deshalb eine Gefahr für die Sicherheit des Aufnahmelandes darstellen, abgeschoben werden. Demgegenüber enthält Art. 3 der EMRK ein absolutes Folterverbot. Das bedeutet dass Menschen niemals, auch nicht im Krieg oder bei einem drohenden Terrorüberfall, gefoltert werden dürfen. Mit anderen Worten: Die österreichische Polizei darf Flüchtlinge, auch wenn sie ein schweres Gewaltverbrechen begangen haben, niemals foltern. Aus diesem absoluten Recht hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in ständiger Rechtsprechung abgeleitet, dass dieses Verbot auch gilt, wenn eine staatliche Behörde diese Menschen an ein anderes Land ausweist oder zurückschiebt, in dem für sie ein beträchtliches Risiko besteht, gefoltert zu werden. Dieses „Refoulement- Verbot“ der EMRK scheint Innenminister Kickl ein Dorn im Auge zu sein.

2. Allerdings zeigt die Praxis der Rechtsprechung des EGMR und, diesem folgend, österreichischer Gerichte, dass es für die Betroffenen ziemlich schwierig ist, sich erfolgreich auf das „Refoulement-Verbot“ der EMRK zu stützen. Sie müssen nämlich nicht nur nachweisen, dass in dem Land, in das sie zurückgeschoben werden sollen (in der Regel: ihr Herkunftsland), Folter systematisch oder zumindest weit verbreitet ist. Sie müssen auch nachweisen, dass sie persönlich ein erhebliches Risiko haben, im Fall einer Rückschiebung gefoltert zu werden. Beispielsweise haben erklärte Regimegegner des syrischen Präsidenten Assad ein erhebliches Risiko, im Falle einer Abschiebung nach Damaskus verhaftet und gefoltert zu werden, während ein solches Risiko für Menschen, die vor dem IS geflohen sind, in der Regel nicht besteht. Auch der türkische Mörder an dem Dornbirner Beamten hätte meines Erachtens kaum Chancen, sich erfolgreich auf Artikel 3 EMRK zu stützen, um seine Ausweisung an die Türkei zu bekämpfen.

3. Eine genauere Analyse der Rechtsprechung zeigt somit, dass Asylwerber oder Flüchtlinge, die in Österreich ein schweres Verbrechen begangen haben, in den meisten Fällen trotz Art. 3 EMRK in ihr Herkunftsland zurückgeschoben werden können. In den wenigen Fällen, in denen diesen Menschen wirklich ernsthaft Folter in ihrem Heimatland droht, sollten sie wie österreichische Straftäter von einem österreichischen Gericht zu einer entsprechenden Haftstrafe verurteilt werden. Nach Verbüßung der Haft müsste dann überprüft werden, ob dieses Folterrisiko weiter besteht. Häufig ändern sich die Umstände in den Herkunftsländern von Flüchtlingen nämlich nach einigen Jahren, und vielleicht können diese Menschen nach ihrer Entlassung ohne Probleme abgeschoben werden.

4. Nun scheinen Innenminister Kickl diese nachweislich wenigen Fälle noch immer zu viel zu sein, und er denkt daher darüber nach, wie man das „Refoulement-Verbot“ in Art. 3 EMRK aushebeln könnte. Da er auf die ständige Rechtsprechung des EGMR kaum einen Einfluss ausüben kann, bleiben im Prinzip nur zwei Möglichkeiten: entweder Österreich tritt aus der EMRK aus oder Österreich versucht im Rahmen des Europarates, eine Änderung dieser Bestimmung durchzusetzen. Beide Unterfangen sind bei näherer Betrachtung wenig erfolgversprechend.

5. In der Tat sieht Art. 58 EMRK vor, dass jeder Vertragsstaat die Konvention und ihre Verpflichtungen einseitig kündigen kann. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass die EMRK kein beliebiger völkerrechtlicher Vertrag ist, sondern die Magna Charta der europäischen Grundrechte, die in Reaktion auf zwei Weltkriege und den Holocaust 1950 vom Europarat beschlossen wurde. Damals war der Europarat eine Organisation westeuropäischer Staaten, die sich zu den Grundwerten pluralistischer Demokratie, des Rechtsstaates und der Menschenrechte bekannt haben und damit von den kommunistischen Staaten Osteuropas und den noch verbliebenen faschistischen Staaten (Spanien und Portugal) abgrenzen wollten. Nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa hat sich der Europarat schnell diesen Transitionsländern geöffnet und sie eingeladen, Mitglied des Europarates zu werden. Allerdings unter der Bedingung, dass sie die EMRK und die Europäische Konvention zur Verhütung der Folter ratifizieren und die Todesstrafe abschaffen bzw. zumindest nicht mehr vollstrecken. Und die Europäische Union (EU), die sich ebenfalls erstaunlich schnell öffnete, beschloss Aufnahmekriterien, die jenen des Europarates sehr ähnlich sind bzw. über diese noch hinausgehen. Es ist daher kaum denkbar, dass ein Staat, der aus dem Europarat austritt oder ausgeschlossen wird, weiterhin Mitglied der EU bleiben kann. In der Zwischenzeit sind alle europäischen Staaten mit der einzigen Ausnahme von Weißrussland dem Europarat beigetreten, und all diese 47 Mitgliedstaaten haben die EMRK ratifiziert. Auch die 28 Mitgliedstaaten der EU umfassen mittlerweile 11 ehemals kommunistische Staaten aus Mittel- und Osteuropa.

6. Daraus folgt, dass eine einseitige Kündigung der EMRK durch Österreich auch mit dem Austritt aus dem Europarat und der EU verbunden wäre. Sollte Österreich nicht freiwillig austreten, könnten die übrigen Mitgliedstaaten des Europarates einen Ausschluss erzwingen. Das ist in der 70-jährigen Geschichte des Europarates bisher nur in einem einzigen Fall geschehen, nämlich zur Zeit der griechischen Militärdiktatur, die einen drohenden Ausschluss wegen schwerer und systematischer Menschenrechtsverletzungen durch einen Austritt im Jahr1970 knapp vorweggenommen hatte. Nach dem Sturz der Militärdiktatur ist Griechenland 1974 wieder dem Europarat beigetreten. Falls Österreich also wirklich die EMRK kündigen wollte, würde unser Land zu einem Außenseiter in Europa wie Weißrussland werden. Es scheint mir sehr wohl fraglich, ob Innenminister Kickl dies wirklich in Kauf nehmen würde, nur um ein paar straffällige Flüchtlinge, denen eine beträchtliche Gefahr der Folter im Heimatland droht, abschieben zu können.

7. Folglich bleibt als Alternative nur der Versuch Österreichs, den Art. 3 EMRK aufzuheben oder dahingehend abzuändern, dass aus dem absoluten Folterverbot durch die Rechtsprechung des EGMR kein „Refoulement-Verbot“ abgeleitet werden dürfte. Abgesehen davon, dass Änderungen der EMRK äußerst schwierig und langwierig sind, steht diesem Unterfangen allerdings die Tatsache entgegen, dass das absolute Folter- und Refoulement-Verbot Teil des völkerrechtlichen „ius cogens“ ist, also auch durch einen völkerrechtlichen Vertrag nicht änderbar ist. Darüber hinaus ist das „Refoulement-Verbot“ im Fall drohender Folter in Art. 3 der UNO-Konvention gegen die Folter nochmals ausdrücklich verankert worden, an die Österreich ebenfalls völkerrechtlich gebunden ist.

8. Hätte Innenminister Kickl also das Denkgebot beachtet und die juristischen Konsequenzen seines Vorstoßes bedacht, bevor er seine Gedanken öffentlich kundgetan hatte, so wäre ihm viel Kritik erspart geblieben. Da ich jedoch annehme, dass ihm die Top- Juristen im Innenministerium ohnedies die Aussichtslosigkeit einer Änderung oder einer Kündigung der EMRK klargemacht haben, bleibt der Verdacht, dass es sich bei diesem Vorstoß weniger um einen konkreten Vorschlag als einfach darum ging, die Autorität der EMRK und der Menschenrechte generell zu untergraben. Darauf deutet auch die Bemerkung hin, dass das Recht der Politik und nicht die Politik dem Recht zu folgen hätte. Beide Aussagen berühren Kernfragen des Rechtsstaates und der Menschenrechte, auf denen die europäische Nachkriegsordnung beruht. Deshalb sollte man mit solchen Überlegungen besonders vorsichtig sein. Die Menschenrechte, und für Europa insbesondere die EMRK mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wurden in Reaktion auf den Holocaust geschaffen, um sicherzustellen, dass ähnliche Verbrechen in der Zukunft nicht mehr geschehen können.

9. Abschließend möchte ich noch betonen, dass die gesamte Debatte um die EMRK meines Erachtens in die falsche Richtung zielt. Wenn in Österreich ein schweres Verbrechen verübt wird, dann ist das eine Frage des Strafrechts und der Strafjustiz und nicht eine Frage des Fremdenoder Asylrechts, auch wenn die Täter Fremde, Flüchtlinge oder Asylwerber sind. Die Ausweisung oder Abschiebung ist keine adäquate Sanktion für Verbrechen. Vielmehr müssen die Verantwortlichen wie inländische Straftäter vor ein österreichisches Gericht gestellt werden, das sie ihrer gerechten Strafe zuführen soll. Für einen kaltblütigen Mord wie jenen in Dornbirn werden in Österreich in der Regel langjährige Haftstrafen verhängt. Erst nach der Verbüßung dieser Gefängnisstrafe stellt sich die Frage einer etwaigen Abschiebung, und es ist heute müßig, darüber nachzudenken, ob der Mörder von Dornbirn dann an die Türkei ausgewiesen werden kann, weil sich die politischen Verhältnisse natürlich entsprechend ändern können.

10. Würde der Innenminister jedoch ernsthaft darüber nachdenken, einen Mörder ohne ein vorheriges strafgerichtliches Verfahren in Österreich einfach abschieben zu wollen, dann wäre das fahrlässig. Denn niemand weiß, ob dieser Mensch in der Türkei überhaupt festgenommen wird und eventuell vor ein türkisches Gericht gestellt wird. Für Straftaten sind nämlich nach dem Territorialitätsprinzip primär die Gerichte des Staates zuständig, in denen ein Verbrechen verübt wurde, und nur subsidiär die Gerichte jenes Staates, dessen Staatsangehörigkeit ein Straftäter hat. Es wäre auch den Opfern eines Verbrechens (in konkreten Fall: der Familie des ermordeten Beamten) gegenüber schwer erklärlich, warum der Mörder von einem türkischen und nicht von einem österreichischen Gericht zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Auch die Prozessökonomie spricht für die polizeiliche Untersuchung und gerichtliche Behandlung der Tat in Österreich, weil sich alle Beweismittel wie Fingerabdrücke, die Mordwaffe, etwaige Zeugen etc. in Österreich befinden. Falls der Mörder von Dornbirn also einfach in die Türkei abgeschoben werden sollte, dann besteht schließlich auch eine viel größere Gefahr, dass er wieder heimlich nach Österreich einreisen und eventuell sogar noch weitere Straftaten begehen würde. Wenn er jedoch von einem österreichischen Gericht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wird, dann ginge von ihm für längere Zeit keine Gefahr mehr aus. Auch diesbezüglich besteht natürlich kein Denkverbot, aber es wäre ratsam, die juristischen Konsequenzen von Vorschlägen zu bedenken, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht.

11. Somit bleibt als letztes Argument hinsichtlich des Mordes an dem Beamten in Dornbirn, dass dieser Mord hätte verhindert werden können, wenn es die EMRK und das internationale Asylrecht nicht gäbe. Das Innenministerium argumentiert laut Medienberichten, dass der Täter nicht festgenommen hätte werden können, weil er um Asyl angesucht habe, eine aufrechte Meldeadresse in Vorarlberg hatte und als Angehöriger der kurdischen Volksgruppe nicht in die Türkei hätte abgeschoben werden dürfen. Keines dieser Argumente überzeugt. Wenn gegen jemanden wegen schwerer Straftaten ein Aufenthaltsverbot erlassen wurde, dann darf er natürlich festgenommen werden, um ihn an der illegalen Einreise zu hindern. Dass er an der Grenze offensichtlich nicht kontrolliert wurde, liegt nicht am Asylsystem oder der EMRK, sondern am Wegfall der Binnengrenzen in der EU. Sobald er einen Asylantrag stellte, hätte die Behörde feststellen müssen, dass über ihn vor zehn Jahren ein Aufenthaltsverbot verhängt worden war. Es ist sehr selten, dass Personen, gegen die ein Aufenthaltsverbot verhängt wurde, später wieder illegal einreisen und einen Asylantrag stellen. In so einem Fall müsste über das Asylansuchen in einem Schnellverfahren entschieden werden. Somit hätte er sehr wohl zur Vorbereitung der Abschiebung festgenommen werden dürfen. Dass er wegen Artikel 3 EMRK nicht an die Türkei hätte abgeschoben werden können, ist ebenfalls wenig überzeugend, wenn er offensichtlich in den letzten Jahren in der Türkei gelebt hat. Sollte er wirklich als Asylgrund angegeben haben, dass er in der Türkei um sein Leben fürchte, weil er als Kurde türkische Soldaten umgebracht habe, dann ist es mehr als fraglich, ob er überhaupt die Voraussetzungen des Flüchtlingsbegriffs der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt. Hier wurden offensichtlich irreführende Behauptungen aufgestellt, nur um diesen schrecklichen Fall als Begründung dafür ausschlachten zu können, dass das internationale und europäische Asylrecht und die EMRK an der kaltblütigen Ermordung des Beamten in Dornbirn „schuld“ seien. Mit dieser Argumentation soll offensichtlich von einem Fehlverhalten der dem Innenministerium unterstellten Behörden abgelenkt werden. Hier geht es nicht mehr bloß um ein Denkgebot, sondern um fehlende politische Redlichkeit und den Versuch, die öffentliche Meinung zu manipulieren.

ZUR PERSON I Manfred Nowak

Manfred Nowak ist Professor of International Human Rights an der Universität Wien, Generalsekretär der European Inter-University Center for Human Rights and Democratization in Venedig und wissenschaftlicher Direktor am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in Wien. Von 2004 bis 2010 war er als UN-Sonderberichterstatter für Folter tätig. Derzeit leitet Nowak die UN-Global Study on Children Deprived of Liberty, also eine weltweite Studie zu Kindern in Haft, die er im Auftrag der UN Generalversammlung schreibt. Das Ergebnis wird im Oktober 2018 in New York präsentiert. Publikationen, u.a.: Menschenrechte – Eine Antwort auf die wachsende ökonomische Ungleichheit (Edition Konturen, 2015). Human Rights or Global Capitalism: The Limits of Privatization (Pennsylvania University Press, 2017). Torture: An Expert’s view of an everyday evil (University of Pennsylvania Press, 2018). Using Human Rights to Counter Terrorism (Ko- Hg. mit Anne Charbord,Edward Elgar Publishing House, 2018).

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo