Teilhaben am Leben kostet halt was

Wer sind eigentlich die Menschen, die Mindestsicherung beziehen? Wie schaut ihr Alltag aus und wie sehen sie die geplanten Kürzungen der Regierung? Darüber wollte ich mit BezieherInnen von Mindestsicherung sprechen. Die Suche gestaltete sich schwierig, die Angst vor Stigmatisierung ist groß. Text & Fotos: Ali Cem Deniz

Ende August, die fünfte Hitzewelle befindet sich auf ihrem Höhepunkt. Bei knapp 34 Grad haben sich Familien auf einem Parkplatz in Floridsdorf eingefunden. Zwischen Möbelhäusern und Autogalerien ist hier eine Anlage des Wiener Roten Kreuzes. Die Menschen stellen sich an, füllen Formulare aus und bekommen ein weißes Paket. Eine Sorge weniger.

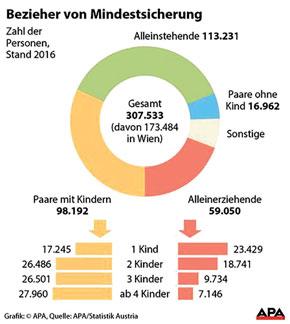

Im Karton finden sie einen Rucksack, Stifte, Hefte, Taschenrechner und alles andere, was ihre Kinder für das neue Schuljahr brauchen. Die Schulstartpakete erfreuen sich großer Beliebtheit. Finanziert werden sie von der Europäischen Union und dem Sozialministerium. Das Rote Kreuz verteilt sie an Familien, die von der Mindestsicherung leben. In Wien sind das 33.000 Bezugsberechtigte. Natascha Artinger vom Roten Kreuz koordiniert das Projekt seit der Einführung. Sie rechnet damit, dass bis Schulbeginn 25.000 Pakete verteilt werden.

Dass die Schule ein hartes Pflaster sein kann, wissen auch die Verantwortlichen. Die Schulsaschen sind Markenprodukte und so gestaltet, dass sie nicht erkennbar sind. Das soll die Kinder vor Mobbing und Diskriminierung schützen. Eine Aktion, mit der alle einverstanden sein sollten. Doch ein Blick in das Online-Forum einer Wiener Gratiszeitung beweist das Gegenteil. In den beliebtesten Kommentaren echauffieren sich User über MindestsicherungsbezieherInnen, die sich Spenden erschwindeln würden. Dass Menschen in einer Notsituation Unterstützung erhalten, scheint die Fantasie der Online-Foristen zu beflügeln. Es ist von Menschen die Rede, die mit Luxusautos durch die Gegend fahren, die neuesten Smartphones besitzen und sich von Fast Food, Zigaretten und Energydrinks ernähren.

Ist das tatsächlich so? Wer sind die Menschen, die Mindestsicherung beziehen? Wie kommen sie mit dem Geld aus, was leisten sie sich und was nicht? Was machen sie, wenn mal ein Zahn dringend eine Füllung braucht?

Ich suche beinahe den ganzen Sommer nach einer Person, die mir das alles erzählen kann. Ich wende mich an Einrichtungen, tausche mich mit SozialarbeiterInnen und ExpertInnen aus. Kein Betroffener ist bereit, mit mir zu reden. Auch nicht anonym. Auf politischer und medialer Ebene ist das Thema Mindestsicherung hingegen omnipräsent. Sie ist zu einem populistischen Werkzeug mutiert, mit der MigrantInnen, vermeintliche Schwindler und faule Menschen eingeschüchtert werden.

Tatsächlich hängt die Anzahl der BezieherInnen von Mindestsicherung eng mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit zusammen. Viele Menschen brauchen eine Aufstockung ihres Arbeitslosengeldes durch die Mindestsicherung, weil ihre Arbeitslosenunterstützung zu gering ist, um davon leben zu können. Zudem erhalten 15 Prozent eine Mindestsicherung ergänzend zu ihrem Einkommen, das so gering ist, dass es für die Existenzsicherung nicht reicht.

Der Grad der Stigmatisierung scheint auch mit einem Stadt-Land-Gefälle zu tun zu haben. Am Land beziehen weniger Menschen Mindestsicherung, in kleinen Städten spricht sich ein Amtsweg schnell herum. Über Armut zu sprechen wird in so einer Atmosphäre jedenfalls nicht einfacher.

Dann endlich läutet mein Handy. „Guten Tag, Josef Salvenmoser mein Name. Ich habe die Information erhalten, dass Sie einen Artikel über die Mindestsicherung schreiben und da jemanden suchen. Worum geht’s?“

Große Pläne

Am nächsten Vormittag treffe ich den Mann in einem Irish Pub auf der Meidlinger Hauptstraße. Seine Geschichte mag ungewöhnlich sein, aber die Wege, wie man eines Tages auf Mindestsicherung angewiesen ist, sind vielfältig. Das erste, was mir am 56-Jährigen Wiener auffällt, sind seine getönten Brillen, die mich an die 1980er Jahre erinnern. Und genau dort setzt Josef Salvenmoser an, um zu erzählen, wie er in die Mindetsicherung gekommen ist.

In den 1980er Jahren schreibt er sich an der Universität Wien ein. Schon seit seiner Jugend ist er politisch interessiert, er belegt die Studien Geschichte und Politikwissenschaften. Das Interesse allein reicht jedoch nicht aus und spätestens 1987 ist ihm klar, dass er was anderes machen möchte. Etwas ganz anderes.

„Wir hatten die Idee nach Paraguay auszuwandern und ein Lokal zu eröffnen. Ein Postler, ein angehender Polizist und ich. Der Postler war für’s Kochen verantwortlich. Man kann sich vorstellen, wie das gelaufen ist“, sagt er. Nach nur zwei Jahren schließt die von dem Trio gegründete „Cafeteria Vienna“ mit ihren rot-weiß-roten Tischtüchern und der Altwiener Küche. Josef Salvenmoser will den Verkauf des Restaurants abwickeln und dann seinen Freunden zurück in die Heimat folgen.

Zu jenem Zeitpunkt beherrscht Josef Salvenmoser die spanische Landessprache so gut, dass er anderen deutschsprachigen MigrantInnen bei Behördengängen hilft. „Da war ich froh, dass ich in der Schule Latein hatte“, sagt Salvenmoser, der weiterhin seine Romane am liebsten auf Spanisch liest. Schon bald merkt er, dass er in Paraguay mit seinen sprachlichen Fähigkeiten mehr Geld verdienen kann, als mit seinen kulinarischen Angeboten. Er entscheidet sich zu bleiben und gründet ein Einwanderungsservice. Und bald danach eine Familie. An eine Rückkehr nach Österreich denkt er nicht mehr. Bis seine Familie in Österreich ihn braucht.

Josef Salvenmoser ist Einzelkind. Als er im Jahr 2004 erfährt, dass sein Vater schwer krank im Spital liegt, fliegt er sofort nach Wien. „Ich bin von Schwechat direkt zum Hietzinger Krankenhaus. Da hat sich der Taxler auch gewundert. So lange weg und dann direkt ins Spital.” Sein Vater übersteht die Krankheit und nach drei Monaten ist Josef Salvenmoser wieder in Südamerika. Das Schicksal seiner Eltern, die nicht nur altern, sondern vereinsamen, lässt ihm keine Ruhe. Er will sie zu sich holen, aber „die waren einfach Wiener. Nie weiter weg als an der Adria und in Italien.“ Schließlich kommt er 2010 ein zweites Mal nach Wien. Dieses Mal bleibt er.

Und dann: unvermittelbar

Die Sonne scheint prall auf unsere Köpfe. „Drüben ist das Wetter auch so, aber zehn Monate im Jahr.” sagt er. Die eigentlichen Kontraste zwischen seinem Leben in Paraguay und in Österreich sieht er nicht im Klima, sondern im Sozialstaat. “Dort gibt es eigentlich keinen Staat. Die Leute zahlen auch nicht wirklich Steuern. Hier war ich schon überrascht, wie gut alles funktioniert und wie bemüht die Behörden sind.” Genau wie seinen Wiener Akzent hat Josef Salvenmoser auch seinen Bezug zu Österreich nie ganz verloren. Er lebt sich schnell wieder ein. Seine Frau und sein Sohn, die ihm aus

Paraguay gefolgt sind, erleben einen Kulturschock. „Deutsch hatte ich meinem Sohn nicht beigebracht. Das habe ich schon bereut.“ Gemeinsam mit der kranken Mutter leben sie in einer Gemeindewohnung am Schöpfwerk. Das Zusammenleben ist geprägt von Konflikten und finanziellen Herausforderungen. Die Jobsuche gestaltet sich schwierig. Nach einem Termin beim AMS kommt Josef Salvenmoser in die leere Wohnung zurück. Seine Frau und sein Sohn brechen den Kontakt zu ihm ab. „Das war ein Schock für mich.“ Er verzweifelt, ist deprimiert und beginnt zu trinken. Das AMS wird ihn bald darauf für unvermittelbar erklären. „So bin ich in die Mindestsicherung gerutscht.“

Ab 2013 erhält Josef Salvenmoser die sogenannte Mindestsicherung-Dauerleistung. Wie bei der normalen Mindestsicherung bekommt er 840 Euro pro Monat, jedoch 14 Mal jährlich. Die Leistung ist für Menschen im Pensionsalter gedacht und für jene, die auf Dauer arbeitsunfähig sind.

Für arbeitsfähig erklärt

Einmal im Jahr muss sich Josef Salvenmoser einer genauen Untersuchung unterziehen lassen. Bis im vergangenen Jahr wird diese Kontrolle durch die Sigmund-Freud-Privatuniversität durchgeführt. „Das waren sehr ausführliche Diagnosegespräche“ sagt er. Teilweise muss er minutiös die Ereignisse schildern, die zu seiner psychischen Erkrankung geführt haben. Mit jeder Kontrolle durchlebt er die Traumata der Vergangenheit erneut. Letztes Jahr übergibt die Magistratsabteilung 40, die für die Vergabe der Mindestsicherung verantwortlich ist, die Durchführung der Kontrollen an die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Im Mai 2017 erklärt die PVA Josef Salvenmoser für arbeitsfähig. Er ist kein Einzelfall.

Als die Sigmund-Freud-Universität die Kontrollen durchführte, wurden jährlich rund 195 Menschen für arbeitsfähig erklärt. Mit der Übernahme durch die Pensionsversicherungsanstalt erhöhte sich diese Zahl sprunghaft. Im Jahr 2017 stufte die PVA mehr als 1.400 psychisch kranke Personen als arbeitsfähig ein. „Der Arzt dort hat sich eigentlich nicht um meine Situation gekümmert.“ Seither versucht Salvenmoser die MA 40 davon zu überzeugen, dass er nicht arbeitsfähig ist. Mit dem Alkohol hat er aufgehört, doch Psyche und Leber sind nicht mehr so widerstandsfähig, wie sie es einmal waren.

Wohnhaus Riga

Und auch wenn es ihm die Behörden derzeit nicht leicht machen, ist Josef Salvenmoser ein überzeugter Verfechter der Wiener Sozialpolitik. Er hofft, dass das Verfassungsgericht Ansätzen wie in Oberösterreich einen Riegel vorschiebt. Unter der türkis-blauen Landesregierung wurde die Mindestsicherung mit 1.512 Euro gedeckelt. Ein vergleichbares Modell aus Niederösterreich wurde erst kürzlich vom Verfassungsgerichtshof gekippt.

Josef Salvenmoser findet mit der Mindestsicherung sein Auskommen, aber er weiß, dass es bei weitem nicht allen Bezugsberechtigten ähnlich ergeht. Alleinerzieherinnen haben es besonders schwer, aber auch kinderreiche Familien könnten durch die Reformpläne finanziell spürbar unter Druck geraten. Josef Salvenmoser selbst lebt allein im Wohnhaus Riga, das der Samariterbund betreibt. Seine monatlichen Ausgaben sind überschaubar, seine Ansprüche bescheiden. Das Lesen, sein größtes Hobby, kostet ihn bei den Städtischen Büchereien ein paar Euro pro Jahr. In seiner Geldbörse trägt er stets seinen Kulturpass mit sich, der ihm ermöglicht, regelmäßig Ausstellungen und Museen zu besuchen. „Danach gehe ich auch einmal einen Kaffee trinken, aber mit Gutscheinen geht das nicht.” Er spielt damit auf Forderungen an, die Auszahlung der Mindestsicherung in Bargeld zu reduzieren und dafür stärker in Form von Sachleistungen auszubezahlen. So eine Regelung lehnt er allerdings ab.

„Als ich das mit den 150 Euro im Monat gehört habe, von denen man angeblich auch leben kann, habe ich schon überlegt, ob ich in die Politik gehen soll“, sagt er. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hatte Ende Juli in einem Interview erklärt, dass man trotz geplanter Kürzungen von der Mindestsicherung leben könne. Und fügte auf Nachfrage hinzu, dass man, wenn einem die Wohnung bezahlt würde, auch von 150 Euro leben könne. Die Aussage hatte für einige Aufregung gesorgt.

Josef Salvenmoser, der mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, fühlt sich einer Rückkehr in ein geregeltes Arbeitsleben derzeit jedenfalls nicht gewachsen. Er kocht für sich selbst, liest Bücher und schreibt Krimis. Wichtig sei, dass Menschen, denen nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, dennoch nicht ihre sozialen Kontakte verlieren und an einem öffentlichen Kulturleben teilhaben können. Wieviel die Teilhabe in Österreich kosten darf, wird sich herausstellen, wenn die Regierung ihre Reformpläne zur Mindestsicherung vorstellt. Dann fängt die Schule an und die heißen Tage dürften endgültig vorbei sein.

Ali Cem Deniz arbeitet beim Radiosender FM4. Sein Buch „Yeni Türkiye - Die neue Türkei“ erschien 2016 im Promedia Verlag.

Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo